悟空的“斜月三星洞修行记”:读懂《西游记》第二回,参透人生进阶的底层逻辑

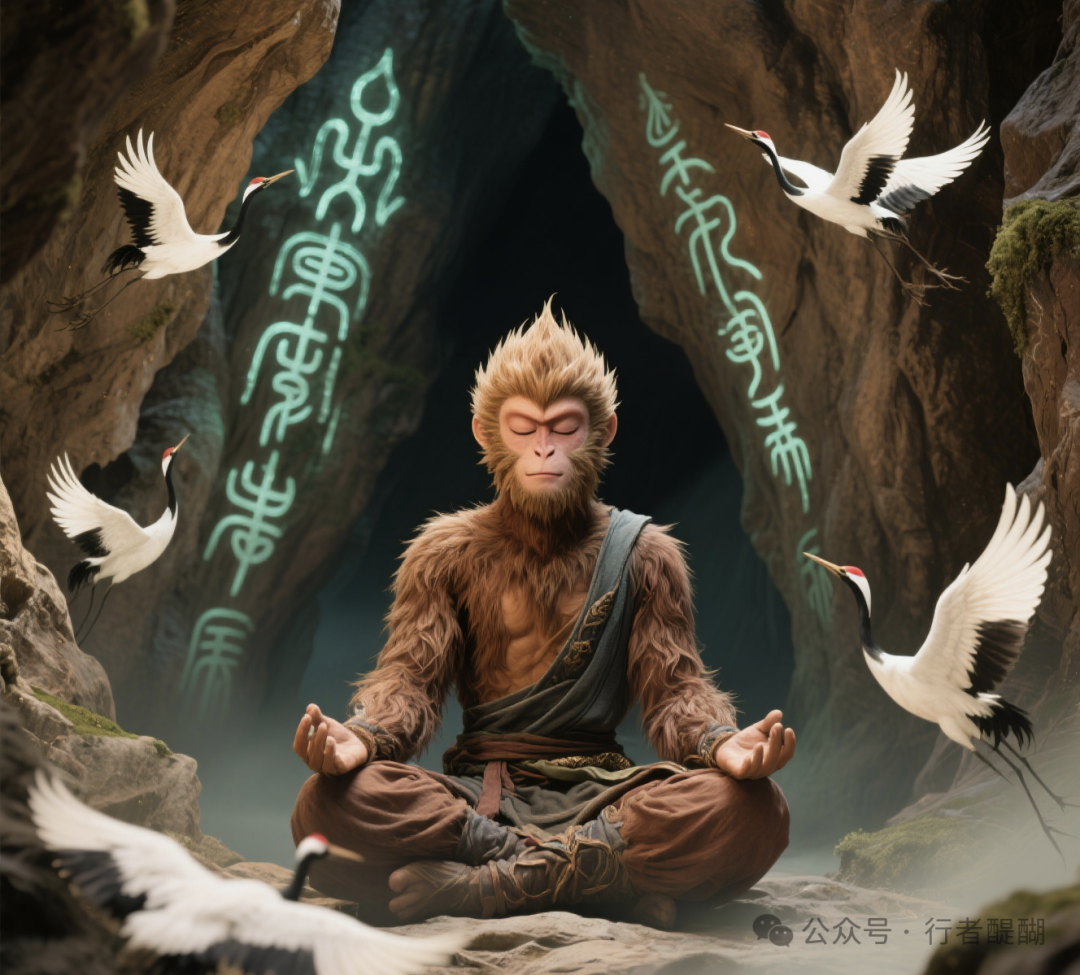

《西游记》第二回**“悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神”**堪称孙悟空命运的关键转折点。

这场发生在“灵台方寸山,斜月三星洞”的修行,表面是神话故事里的奇遇,实则暗藏着人生成长、处世哲学与自我觉醒的深刻隐喻。今天,让我们拨开云雾,细读这一回的字字珠玑,探寻其背后的智慧密码。

一、十年寻道,七年打杂

成功没有捷径,唯有厚积薄发

孙悟空漂洋过海十余年,终于抵达灵台方寸山,却未立刻获得真传。菩提祖师让他“扫地锄园,养花修树,寻柴燃火,挑水运浆”,一晃便是七年。这看似“浪费”的时光,实则是修行的必经之路。

- 根基决定高度:祖师的安排,实则是考验悟空的耐心与心性。如同现实中,真正的本领往往需要从最基础的事务中打磨。没有七年的沉淀,悟空即便习得法术,也难以驾驭。

- 主动求知的力量:当七年期满,悟空主动向祖师求问“正果”,展现出明确的目标感与主动性。他不满足于“挑水劈柴”的表面功夫,而是追问核心,这才换来祖师“三更传道”的机缘。启示:机会永远青睐主动争取的人,被动等待只会错失良机。

二、炫耀神通被逐出师门

低调藏锋,才是处世大智慧

习得“大品天仙决”与“七十二变”后,悟空为师兄弟们表演“变松树”,却因此被祖师逐出山门。这场看似“小题大做”的惩罚,藏着深刻的处世哲学:

- 锋芒过盛,必遭反噬:悟空的炫耀,暴露了其心性的浮躁与不成熟。在现实中,能力出众却四处张扬,往往会招致嫉妒与祸患。祖师的驱逐,实则是用严厉的方式告诫悟空:真正的强者,懂得收敛光芒。

- 修心比修术更重要:“你已惹祸,趁早回去!”祖师的话,直指修行的本质——若无德行与定力,再强大的能力也会沦为灾祸。这警示我们:技能与知识需以品德为根基,否则便是本末倒置。

三、断魔归本

战胜心魔,才能找到人生的“元神”

离开师门的悟空回到花果山,发现混世魔王欺压猴群。他怒而挥棒,剿灭妖魔,夺回领地。这场战斗,表面是除暴安良,实则是孙悟空“断魔归本”的自我觉醒:

- 心魔与外魔的隐喻:“混世魔王”象征着人生中的恐惧、欲望或困境,而“花果山”则代表内心的本真与初心。唯有战胜心魔,才能回归自我,实现“合元神”的圆满。

- 知行合一的实践:悟空将所学法术用于守护族群,完成了从“求道”到“行道”的升华。启示:知识的价值不在于炫耀,而在于解决问题、承担责任。

四、菩提祖师的退场

师父领进门,修行在个人

传授完核心本领后,菩提祖师对悟空说:“你这去,定生不良。凭你怎么惹祸行凶,却不许说是我的徒弟。”祖师的决然退场,暗含人生成长的终极真相:

- 独立是成长的必修课:他人的指引能缩短我们的摸索过程,但人生的路终究要自己走。就像悟空此后的取经之路,只能独自面对九九八十一难。

- 真正的师父,是教会你“不再依赖师父”:菩提祖师的智慧,不在于灌输知识,而在于唤醒悟空的内在力量,让他成为自己的主宰。

结语:每个人都是自己的“孙悟空”

《西游记》第二回,与其说是孙悟空的修行记,不如说是一部浓缩的人生指南。它告诉我们:成功需要沉淀与主动,处世需要谦逊与德行,成长需要战胜心魔,而人生的终极意义,在于找到并坚守真正的自我。

当我们在生活中迷茫、受挫时,不妨重读这一回,或许能从悟空的故事里,找到破局的勇气与智慧。毕竟,每个人的生命里,都藏着一座“灵台方寸山”,等待我们去叩问、去觉醒。

❊文内出现的商标、标识及图像版权属于其合法持有人,只供传递信息之用,非商务用途。如无意侵犯到您的权益,请及时联系我们处理。